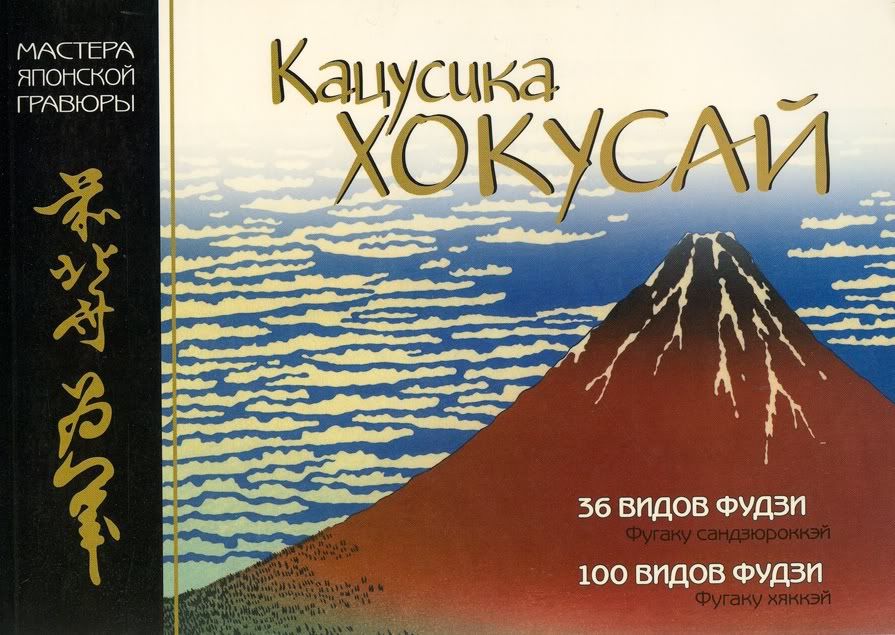

Книга посвящена роли прославленного японского художника Каиусика Хакусая (1760 - 1849) в процессе сложения жанра пейзажа в гравюре укиё-э, как отдельного, самостоятельного жанра. Наряду с другими жанрами гравюры, пейзаж выражал самобытность стиля японского искусства периода позднего средневековья и перехода к Новому времени. Свое окончательное воплощение он нашел в творчестве Кацусика Хокусая.

Во введении прослеживается, как постепенно осваивались японцами приемы и методы европейской живописи, сыгравшие большую роль в развитии пейзажа. Дается краткий анализ истоков жанра на примере ранних «перспективных картин» Окумура Масанобу, Нисимура Сигэнага, Маруяма Окё, Утагава Тоёхару, Сиба Кокана, творчество которых, связанное преемственностью подготовило появление пейзажа Хокусая.

В издании представлены все гравюры знаменитых серий Хокусая «36 видов Фудзи» и «100 видов Фудзи». Все 46 листов серии «36 видов Фудзи» снабжены анализами и комментариями. Книга прекрасно иллюстрирована, снабжена глоссарием и адресована широкому кругу читателей, интересующихся японским искусством.

Осторожно, траффик!

Содержание

Хокусай и пейзаж в укиё-э

Серия гравюр «36 видов Фудзи»

Серия гравюр «100 видов Фудзи»

Глоссарий

ХОКУСАЙ И ПЕЙЗАЖ В УКИЁ-Э

Знаменитая серия Кацусика Хокусая (1760-1849) «36 видов Фудзи» - «Фугаку Сандзю роккэй» - занимает значительное место в творческом наследии японского художника. Созданная в 30- е годы XIX века она явилась новым этапом в развитии жанра пейзажа и вошла в число самых известных произведений гравюры укиё-э.

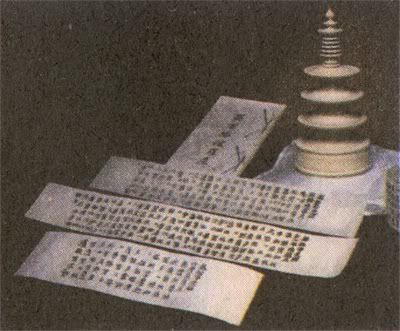

К этому времени гравюра уже имела длительную историю. В «Анналах Японии» («Нихон секи»), составленных в 720 г., сообщается, что «в 770 г. императорским повелением изготовили миллион маленьких пагод... для того, чтобы вложить в каждую из них печатные буддийские заклинания (дарани) и пожаловать их храмам... Эти дарани и являются самыми древними из известных науке памятников ксилографического искусства».

Хякуманто Дарани, одна из миллиона пагод

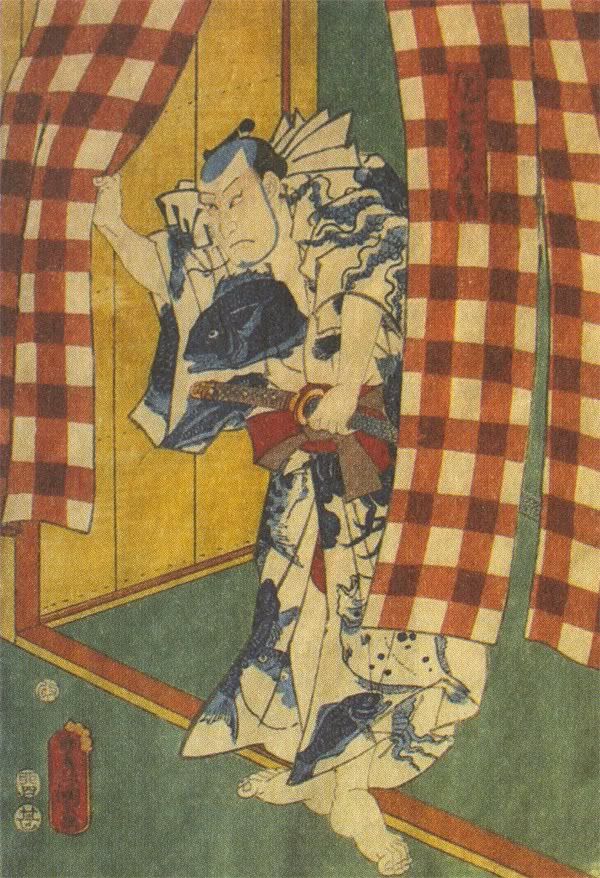

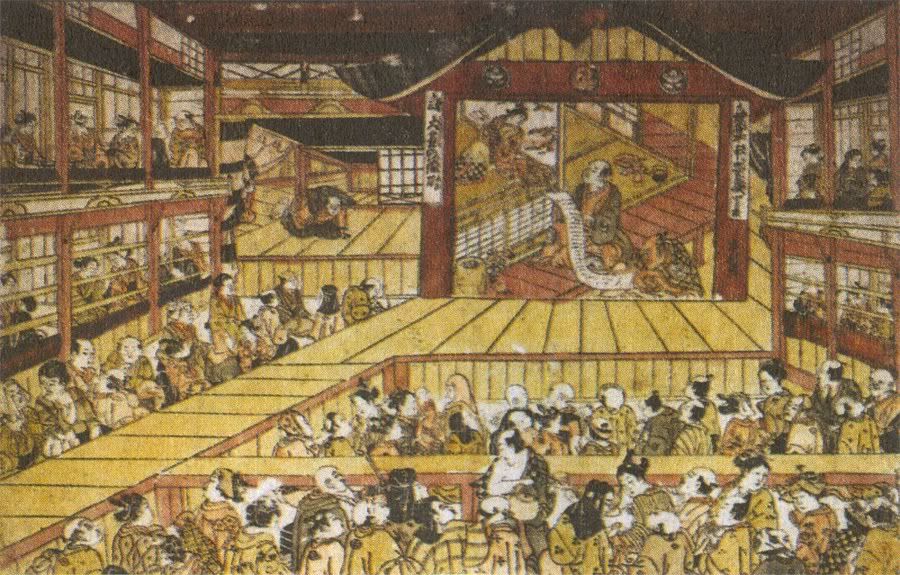

На каждом этапе развития искусства гравюра имела свой неповторимый облик, но только в период Эдо (1613-1868) произошло её выделение в самостоятельный вид искусства. Именно ей довелось играть определяющую роль в культуре эпохи. В ней отразились события, происходившие в «весёлых кварталах», распространялись идеи и настроения, формировалась культурная традиция. Безусловно, входе истории менялся обший характер гравюры укиё-э, появлялись новые жанры, большее значение приобретали те, что ранее находились в забвении, формировался новый круг сюжетов, обозначались излюбленные темы. В первую очередь таковыми стали быт и нравы «весёлых кварталов» и театр Кабуки. Не случайно большая часть гравюры укиё-э относится к жанрам бидзинга - изображение красивых женшин, и якуся-э - изображение актеров. Информативность, направленность на многолюдную аудиторию оставались неизменными качествами на каждом этапе развития этого искусства. Столь же широкому кругу людей было адресовано и все искусство «быстротекущего мира» - «укиё-э».

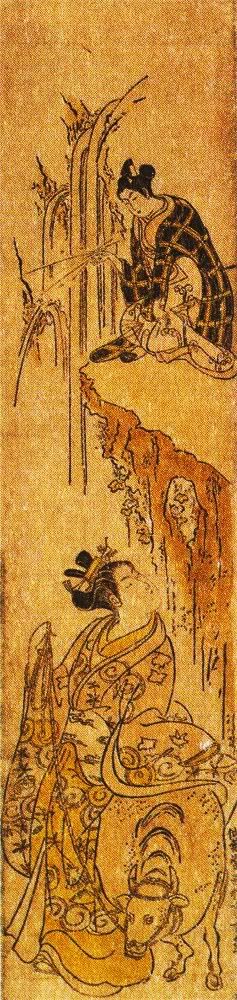

Бидзинга. Окумура Масанобу

Этимология слова «укиё» восходит к буддийскому термину, обозначающему бренность быстротекушего мира. Понятие «укиё» вообше тесно связано с буддийским мировоззрением. В средневековой литературе и эстетике это понятие означало суетный, бренный, горестный мир. В XV веке оно получило светскую интерпретацию, его стали понимать как «повседневную действительность». В XVII же веке под «укиё» стали подразумевать мир развлечений и удовольствий, которые могли получить горожане в «весёлых кварталах». Не случайно основным видом изобразительного искусства периода Эдо явилась цветная гравюра на дереве - искусство массовое, репродуцируемое и наиболее известное.

Якуся-э. Тории Киёнобу

История развития гравюры динамична, ярка, в ней отчетливо проявились все этапы становления мировоззрения новой эпохи и свойственные им особенности восприятия действительности. В то время как другие жанры переживают последний расцвет, появляется новый для укиё-э жанр пейзажа фукэй-га. Его место в гравюре укиё-э весьма заметно. Сложный и многосторонний процесс формирования пространства в гравюре укиё-э осуществлялся, прежде всего, как результат взаимодействия культур Запада и Востока.

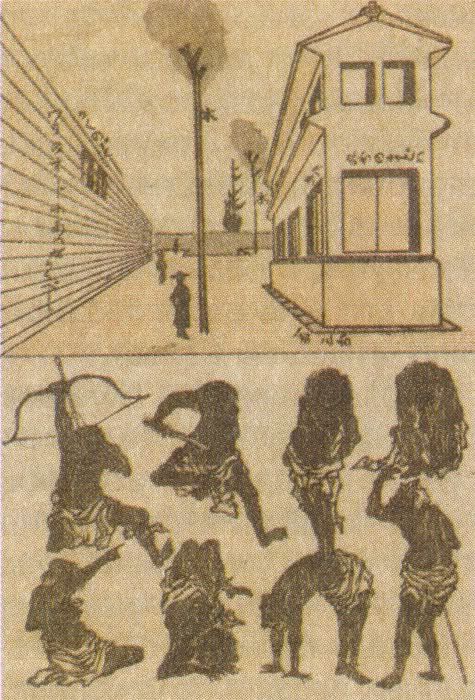

Фукэй-га. Нисимура Сигэнага

Гравюры основателя жанра пейзажа, ведущего мастера укиё-э Кацусика Хокусая отличает пристальное внимание к действительному облику изображаемой природы. В его листах присутствуют переклички с традиционным дальневосточным пейзажем, который принято понимать как отображение философской картины мироздания, но также они представляют собой не что иное, как удачное сочетание восточных и западных идей и техник.

Рисунок сита-э. Тоёхару Сиканобу

В отличие от европейской авторской гравюры - гравюра укиё-э была результатом коллективного творчества. Каждый из ее участков имел свои тонкости и требовал большой специализации. Художник рисовал черно-белую основу (сита-э) и обозначал расцветку отдельных деталей, резчик переносил картину на доску, а печатник подбирал цвета и переносил изображение на бумагу. Чтобы гравюра стала произведением искусства, было необходимо настоящее творческое содружество этих мастеров. Художник должен был учитывать специфику работы резчика, так как качество линии, в конечном счете, зависело от резчика. Добиваясь виртуозности в работе, резчики вырабатывали свой почерк, который в значительной мере определял стиль гравюры. При большом потоке продукции резчики кооперировались: самые опытные резали лица и прически, их помощники резали менее ответственные линии одежды и тела, а самую простую работу выполняли подмастерья. Общее цветовое решение гравюры во многом зависело от печатника, поскольку обычно художник следил только за самыми первыми оттисками. Важная роль принадлежала также издателю, изучавшему спрос и определявшему тираж. Зачастую именно он задавал тему гравюры и влиял на характер издания, выступая своего рода меценатом талантливых авторов. Авторы гравюры получали заказы от издателей, которые и подбирали резчиков и печатников. Право на издание гравюры принадлежало издателю; из коммерческих соображений иногда пе-репечатывались отдельные листы и даже целые серии, нередко с некоторыми изменениями: могло быть опушено название серии, лист мог быть издан в другом формате. Коллективный метод работы художника, резчика и печатника, узкая специализация мастеров, цеховая организация процесса обусловили своеобразие японской ксилографии.

В техническом отношении японская гравюра является высокой печатью. Процесс создания гравюры выглядел следующим образом. Художник делал контурный рисунок тушью на тонкой, прозрачной бумаге. Гравер наклеивал слегка увлажненный рисунок лицевой стороной на доску продольного распила. Аля этого обычно использовалась древесина вишни, иногда груши или японского самшита. Деревья рубили осенью и оставляли лежать всю зиму, весной вывозили и выдерживали два года. Поверхность досок обрабатывалась очень тщательно. Она должна была быть такой гладкой, чтобы две доски при соприкосновении слипались без клея.

Затем гравер резал по рисунку доску для контурного отпечатка - «ключевую доску», с меткой «кэнто» (по которой и пригонялись все остальные клише). Оригинал при этом уничтожался, поэтому до наших дней дошло так мало авторских рисунков, представляющих собой, по-видимому, предварительные эскизы. Линии должны были быть очень тонкими, не более трети толщины линии рисунка, так как при печати они неизбежно расширялись. Нередко резчики специализировались в какой-нибудь определенной области, например, в изображении людей или животных. Когда была готова «ключевая доска», печатник делал пробные оттиски и посылал их художнику, который приблизительно намечал раскраску или просто надписывал иероглифами названия цветов рядом с каждой деталью изображения. Для каждого цвета вырезалась отдельная доска; выпуклая метка в ее верхнем левом углу обеспечивала возможность точного совмещения цвета с контуром. Очень важным был выбор дерева; доски должны были обладать разными качествами в зависимости от их назначения: самое твердое дерево использовалось для «ключевой доски»; для печати фона брали самые мягкие породы дерева. Когда все доски были готовы, работа переходила в руки печатника. Он составлял краски, используя пигменты растительного и минерального происхождения. Растительные краски готовились на рисовом клее, минеральные - на животном жире. Работа печатника не была механической - следуя обшим указаниям художника, он сам подбирал тона, регулировал интенсивность цвета, так что от его художественного видения, в конечном счете, зависела точность воплощения авторского замысла. Чуть влажный лист бумаги, наложенный на доску, мастер приглаживал специальным приспособлением в виде круглой подушечки, обтянутой плотной оболочкой ростка бамбука (барэном). Японцы практически не знали печатного станка до XIX века.

«Ключевая доска» с меткой «кэнто» в левом нижнем углу

Бумага для гравюры должна была быть мягкой, гигроскопичной, с гладкой поверхностью и с длинными крепкими волокнами. Ее нарезали по установленному стандарту; в Японии приняты следующие форматы гравюр (приблизительные): обан - 38x25 см; обан-ёкон - 25x38 см; сикисибан - 20x18 см; тюбан - 30x20 см.

Барэн

На каждом листе имеются иероглифические надписи - пояснения сюжетов, стихи, имена персонажей и подписи создателей гравюры. Подписи обычно состоят из имени и традиционно добавляемого иероглифа, говорящего о том, какую работу выполнял подписавшийся.

Кроме надписей, почти на каждой гравюре имеется несколько печатей. Они дают ценную информацию о том, когда тот или иной лист появился и кто принимал участие в его создании. Как правило, на гравюрах встречаются следующие печати: печать художника, ставившаяся непосредственно под его подписью или рядом с ней; печать издателя встречаются листы, различающиеся лишь издательскими печатями. Это явление может быть объяснено существовавшей практикой перепродажи досок одним издательством другому. В таком случае новые владельцы доски иногда срезали печать старого издательства и добавляли свою печать с датой издания гравюры и печать цензора.

«Аратамэ». Печать цензора

Дата: 4 месяц 1855

Издатель Маруя Дзимпати

Дансити Куробэй

Художник Утагава Тоёкуни III

Контроль над гравюрой являлся одним из проявлений всеобъемлющей регламентации, проводившейся правительством Токугава. Начиная с 1790 года, в целях борьбы с роскошью и падением нравственности правительство периодически вводило ограничения, касавшиеся тематики и техники гравюры. Кроме именных печатей цензоров, существовали пометки «аратамэ» («проверено») или «кивамэ» («превосходно»), ставившиеся после этих печатей. Расшифровка печатей не только помогает установить подлинность гравюры, но и дает возможность зрителю ошутить живую атмосферу создания листа.

Гравюры укиё-э издавались в самых разнообразных формах: и в виде книжных иллюстраций, художественных альбомов и отдельных листов, которые часто объединялись в диптихи, триптихи и серии, а также в виде свитков жанровых зарисовок из театральной жизни (кабуки дзоси эмаки). Их помешали в токонома или вешали как украшение на опорные столбы, появился даже особый формат узких и длинных гравюр, который назывался хасира-э (вешать на столб, приблизительно 65x12 см).

Известно, что одна из загадок традиционной культуры Японии кроется в удивительной легкости, с которой приживаются в ней самые разнообразные новации. Способность ассимилировать иные культурные образы при сохранении собственного традиционного основания расценивается как одна из уникальных особенностей японской культуры, что и обеспечивает ей возможность поступательного развития. Одним из примеров подобной преемственности можно считать контакты с европейской культурой в течение первого, почти столетнего периода обшения с посланцами западного мира.

Хасира-э. Судзуки Харунобу 68,4 х 11.5 см

Нисимура Сигэнага 70,8 x 16.1 см

С момента прибытия в 1543 году португальских, а затем испанских кораблей, появилась возможность познакомиться с европейской художественной традицией. Однако после закрытия Японии в 1636 году процесс заимствования культуры «южных варваров», или «намбандзин», как называли японцы португальцев и испанцев, приостановился. Отношение к христианскому миру и искусству было пересмотрено. Главный акцент делался на ценность императорской власти.

Началась эра изоляции, которая длилась около ста лет, хотя ее нельзя назвать абсолютной: торговля с Китаем и западным миром осуществлялась в одном из портов западной Японии – Нагасаки. Здесь чрезвычайно важно иметь ввиду, что западное влияние не было непосредственным, но было опосредованным, через Китай, потому что уже в 1614 году запрещалось все, что каким-либо образом было связано с Западом.

Только в 1720 году наступает некоторое послабление, и появляется указ сёгуна о разрешении ввозить и переводить на японский язык голландские и китайские книги, в которых, возможно, были образцы западных техник, уже усвоенных и перенятых китайцами.

Таким образом, специфика пейзажа как самостоятельного жанра в японской гравюре на дереве, его зарождение и становление тесно связаны с проникновением в Японию западноевропейских методов линейной перспективы, светотеневой моделировки и их последующим переосмыслением.

Кацусика Хокусай был первым из художников японской гравюры, сделавшим пейзаж самостоятельным жанром, и возвышение роли пейзажа ассоциируется, прежде всего, с его именем. Но появление этого жанра было подготовлено рядом предшественников. Хокусай не самостоятельно разрабатывал новый тип пейзажа, чтобы понять и оценить его роль, достижения и новаторство, необходимо вкратце остановиться на истории развития пейзажа укиё-э.

Принято считать, что первые видовые гравюры появляются у Окумура Масанобу (1686-1764). Но ранее Хиси-кава Моронобу (1638-1714) в 1690 году создал иллюстрации для путеводителя «Изображения дороги Токайдо». Это первые известные изображения дороги Токайдо в японской ксилографии, и упоминание о них важно, так как истоки появления пейзажной гравюры надо искать в необычайной тяге к путешествиям, возникшей в конце XVII века, в результате которой и появляются всевозможные «путеводители по стране» - «Мэйсёки». В жанре мэйсёки и отображается, собственно, новый принцип осмысления реальности, обнаруживается стремление к правдивости и достоверной точности изображения природы.

Сам Хокусай дважды, сначала в 1804, затем в 1810-1814 годах выпустил альбомы, посвященные пятидесяти трем станциям дороги Токайдо. Во многих листах этих серий трудно точно определить жанр гравюры, так как они созданы на стыке жанровых сиен и пейзажа. Автора больше интересует быт и нравы жителей селений, постоялых дворов, гостиниц, нежели изображение природы. Вероятнее всего, Хокусай во время работы над альбомами еще не путешествовал по дороге сам, а пользовался многочисленными иллюстрированными путеводителями, возможно и созданными Масанобу.

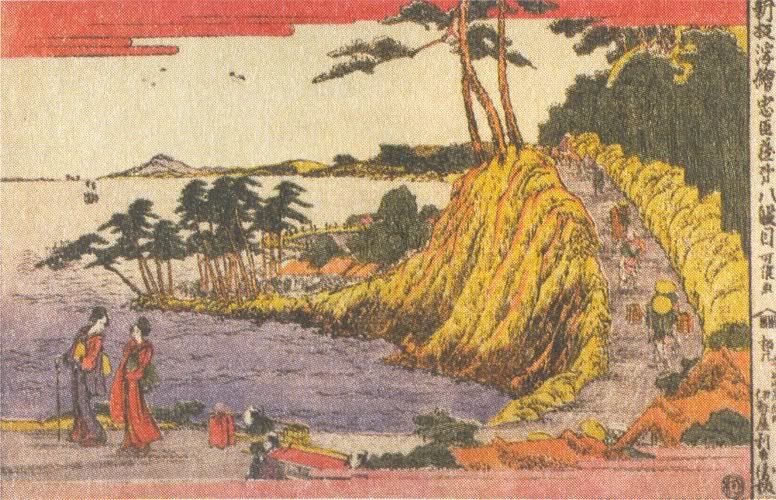

Затем Нисимура Сигэнага (1697-1756) изобразил серию пейзажных вертикальных гравюр, известных под названием «Восемь видов озера Бива». Каждый лист этой серии был отпечатан на отдельных больших листах, раскрашен от руки (тан-э) и датируется началом 1720-х годов. В этих ранних пейзажных примерах еше очень сильно влияние классической живописи школы Кано.

С именем Окумура Масанобу связывается появление укиэ. Он имел большое влияние на художников укиё-э в 1730-е и 1740-е годы. Масанобу, как, впрочем, и Тории Киётада, стали создавать первые укиэ.

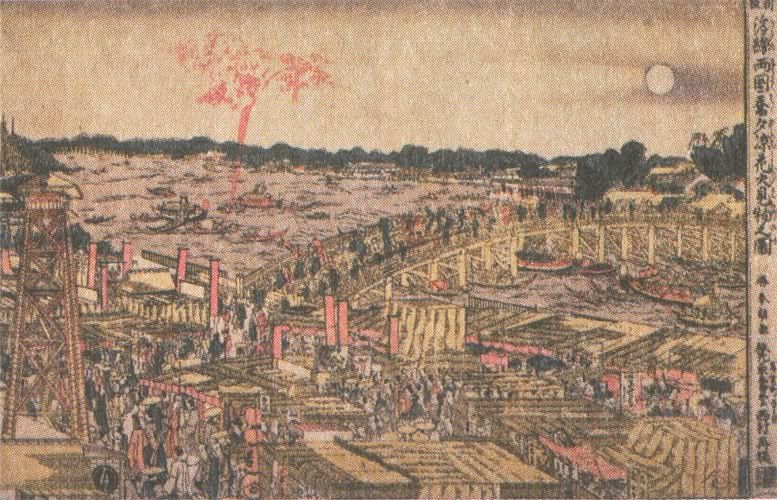

Окумура Масанобу. Укиэ. Пьеса «Канадэхон Тюсингура». Театр Кабуки. 1740

Появление «перспективных картин» мэганэ-э и укиэ, которые явились попыткой осмысления приемов и методов западноевропейского искусства, и повлияло на зарождение жанра пейзажа в 40-х годах XVIII века.

Мэганэ-э, или «картинами сквозь очки», назывались картины, которые рассматривались через линзы с помошью своеобразного оптического прибора нодзоки-мэганэ. «Мэганэ» в переводе с японского означает «очки»,«э» - «картина». Итак, оптические картины меганэ-э рассматривали при помоши механизма, сконструированного по приниипу зеркального отражения. Но были оптические аппараты и другого типа, без эффекта зеркального отражения, большего размера и снабженные линзами. Их называли нодзоки-каракури. Такие устройства создавали эффект трехмерности изображенного пространства.

Нодзоки-мэганэ

Родиной подобного изобретения была Европа: как известно, увеличительные линзы впервые появились именно там. Далее появилось большое количество японских версий оптического аппарата, которые, скорее всего, были смоделированы на основе китайских образцов подобного типа,так как в Китае подобные устройства были очень популярны. Вероятно, это была имитация китайских образцов, и не столько из-за культурного родства между Китаем и Японией, сколько ввиду политики правительства Токугава, которое к тому времени уже наложило строгие ограничения на ввоз книг, картин и всего того, что хотя бы отдаленно напоминало о западной цивилизации.

Нодзоки-мэганэ

Китагава Утамаро. Дети, заглядывающие в нодзоки-мэганэ

Нодзоки-бако. Миниатюрный аппарат

Нодзоки-каракури

Китагава Утамаро. Женщина, заглядывающая в нодзоки-бако

Китагава Утамаро. Река Тамагава

Укиэ - это общее название картин, выполненных в технике линейной перспективы и светотеневой моделировки. Многие знаменитые живописцы и графики в процессе освоения западноевропейских приемов и техник создавали мэганэ-э и укиэ.

К их числу принадлежат Маруяма Окё (1733-1795), Сиба Кокан (1747-1818) – представитель особого направления в искусстве Японии - рангаку (голландо-ведение), сформировавшегося после 1720 года, когда запреты на все европейское были ослаблены.

Не обошел их своим вниманием и Хокусай, в сборнике рисунков «Манга» есть листы, свидетельствующие о том, что он изучал правила западноевропейской перспективы, а также составил целый курс инструкций по европейской живописи и гравированию.

В укиэ Утагава Тоёхару (1735-1814) изображаемая местность впервые передается не только топографически точно, в них присутствует определенное состояние, настроение природы.Японские художники, познакомившись с принципами композиции и способами рисования с натуры, характерными для европейских художников, в то же время не отказались от своих традиций изображения, а следовали внутренней логике развития на стыке Средневековья и Нового времени.

Сиба Кокан. Пейзаж в западном стиле

Утагава Тоёхару. Оранда укиэ. Канал в Голландии

Но только в творчестве Хокусая пейзажный жанр принимает свое окончательное и наиболее яркое воплощение. Любовь Хокусая к путешествиям по разным провинциям Японии, его впечатления от наблюдения природы,натурные зарисовки придавали пейзажам достоверность и узнаваемость конкретной местности, которую он нередко уточнял в названиях листов.

Кацусика Хокусай – едва ли не самый известный художник гравюры за пределами Японии, основатель жанра пейзажа в укиё-э - родился в районе Хондзё Варигэсуй, в предместье Эдо. Доподлинно неизвестно, кто были его родители, возможно, это была крестьянская семья Кавамура. Детское имя Хокусая - Токитаро. В возрасте четырех лет он был отдан на воспитание зеркальных дел мастеру Накадзима Исэ. Этот факт свидетельствует, что художник происходил из бедной семьи и что он не был старшим ребенком, так как старших сыновей на воспитание в чужие дома обычно не отдавали. С детства у Хокусая проявились способности к рисованию, о чем свидетельствовали современники художника Ютака Кайко и писатель Сёкусандзин. В предисловиях к книгам Хокусая «Пособие по использованию красок» («Эхон сикисай дзу») и «Рисование в трех формах» («Сантай гафу») они сообщают, что Хокусай с раннего детства имел страсть к рисованию. Сам Хокусай в предисловии к «100 видам Фудзи» («Фудзи хяккэй») писал, что он с шести лет стал изображать различные формы предметов.

Кацусика Хокусай. Манга

В 1770 году, когда Хокусаю было десять лет, он уходит из семьи Накадзима и поступает в книжную лавку, где становится разносчиком книг. Теперь его имя Тэиудзо. Здесь, вероятно, он получил начальное образование, научился читать и писать, и не только по-японски, но и по-китайски, так как на китайском (камбун) создавалась вся публицистика того времени по многим отраслям. Через три года Хокусай уже в мастерской гравера, где начинает овладевать искусством резьбы гравюрных досок. Он изучает все про-иессы работы резчика-мастера, начиная с подготовки доски, тогда уже понимая, что от мастерства и умения резчика в значительной степени зависит красота выполненной гравюры. Бережное отношение к линии как к основному изобразительному средству гравюры было результатом нескольких лет работы Хокусая в мастерской резчика.

Кацусика Хокусай. Женщина, смотрящаяся в зеркало. 1805. Живопись

Кацусика Хокусай. Актер Саката Хангоро III. 1791. Якуся-э

В 1775 году Хокусай поступил в ученики к одному из видных мастеров гравюры того времени Кацукава Сюнсё (1726-1792). Сюнсё был впечатлен его талантом и исключительным трудолюбием. Уже через год после поступления Хокусая в школу Сюнсё поручал ему ответственные заказы, разрешал самостоятельно создавать отдельные части в гравюре и даже позволил подписываться «Сюнро». Иероглиф «сюн» - от Сюнсё, а «ро» - часть от имени Кёкуро, которым когда-то подписывал свои работы Сюнсё. Это было первое имя художника в длинном ряду псевдонимов. Первые самостоятельные гравюры Хокусая относятся к жанру яку-ся-э (изображение актеров), так как мастера и ученики школы Сюнсё специализировались в жанре театральной гравюры. Появляются они в 1 784-1785 годы под именем Сюнро. В это время он также создает узкие по формату продольные гравюры, так называемые хосо-э. Чаше всего на них изображался знаменитый в то время актер театра Кабуки Итикава Аандзюро Пятый. К этому времени Хокусай уже становится известным мастером якуся-э, его гравюры пользуются большим спросом, его имя стоит в одном ряду с именем Сюнсё.

Кацусика Хокусай. Фейерверк на мосту Рёгоку. 1780-1790

Кацусика Хокусай. Пейзаж. 1799-1801

Наряду с якуся-э большое распространение получают сумо-э, изображение бориов сумо. Не обходит этот жанр и Хокусай, он создает ряд листов, в которых стремится показать борющихся в различных позах и положениях, передать динамику движения, выявить анатомические особенности человеческого тела в момент напряженной борьбы. Позднее в сборнике «Манга» его интерес к обнаженной натуре и попытки передать свое видение позволят художнику отойти от канона и несколько условной манеры своих предшественников и выработать свои, более реалистические приемы изображения человеческого тела.

В 1792 году Сюнсё умирает и через некоторое время Хокусай покидает его мастерскую. Его работа в театральной гравюре по существу заканчивается периодом Сюнро.

В период Сюнро Хокусай много занимался иллюстрированием книг, особенно популярных изданий кибёси («книжек в желтых обложках»). Это были рассказы из жизни горожан, бытовые зарисовки, легенды из истории Японии и Китая, фантастические повести. Иллюстрирование книг и в дальнейшем будет занимать одно из важнейших мест в его творческой деятельности. Период Сюнро продолжался шестнадцать лет, за это время Хокусай добился значительного успеха и признания, насколько это было возможно в условиях ученичества.

Порвав со школой Каиука-ва, Хокусай искал новые возможности продолжить свое обучение. Известно, что в конце XVIII века в Эдо большое влияние приобрела китайская живопись Минской школы (XIV-XVI века), под воздействием которой нахо дились первые художники направления Будзинга («живопись интеллектуалов»). Школа Кано, хотя и переживала некоторый упадок, также была популярной. Она имела давние традиции, разработанные теоретические основы живописи и каллиграфии. Многие художники укиё-э занимались у мастеров школы Кано, совершенствуя свое мастерство в виртуозном владении линией, изучая классические теоретические трактаты по живописи. Хокусай также обращается к школе Кано. Однако пребывание в ней было недолгим, вероятно из-за того, что к этому времени она уже утратила творческое, живое начало и была проникнута духом традиционализма и консерватизма.

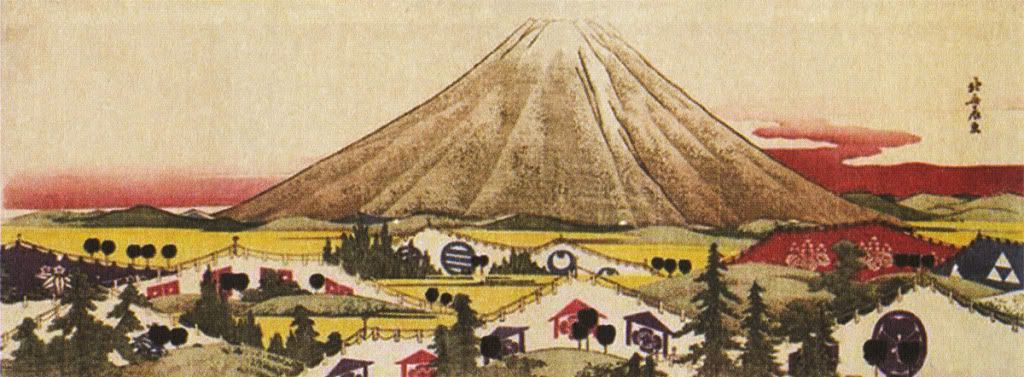

Кацусика Хокусай. Гора Фудзи. 1798. Суримоно

Затем художник обращается к живописи ямато-э, которая всегда противопоставлялась своими принципами живописи Кано и считалась подлинно национальным направлением в искусстве. В стиле ямато-э создавались повествовательные свитки, иллюстрированные литературные произведения или жизнеописания буддийских святых и проповедников, росписи в храмах, пейзажи.

Кацусика Хокусай. Залив Эносима. 1780-1790. Суримоно

Кацусика Хокусай. Залив Эносима. 1780-1790. Суримоно

Из многих школ направления ямато Хокусай выбирает школу Сотацу и начинает изучать творчество двух наиболее ярких ее представителей - художников Сотацу (работал в 1630-1650-е годы) и Огата Корина (1685-1 716). С этого времени он начинает подписываться на гравюрах именем Сори, новое имя он взял в честь художника Таварая Сори, последователя школы Огата Корина.

Обращение к творчеству Огата Корина, вероятно, было не случайным. Условность изображения какого-либо природного мотива на золотом фоне, столь характерная для творчества Корина, сочеталась с интересом к деталям, которые отличались натурной достоверностью. Подобная достоверность была невозможна без натурных зарисовок, которые и имеются в наследии мастера. В его произведениях появляется возможность взгляда со стороны, наблюдения природы, Хокусай не мог не обратить на это внимание. Но идея согласия с природой, как и прежде, проявляется у Корина в ритуалах любования иветушей вишней или осенней луной или красными листьями кленов.

Такими же принципами руководствовались художники XVIII века школы Буд-зинга («живопись интеллектуалов»). Но и у них уже наблюдается стремление к воспроизведению натуры.

Итак, во времена Хокусая пейзажные картины создавались в основном художниками двух школ: Кано и Будзинга. К этому времени школа Кано уже утрачивает свои главенствующие позиции. Работы ее ведущих мастеров не выходят за пределы классических схем монохромного пейзажа и превращаются в традиционно-условные декоративные картины. Мастера же школы Будзинга, несмотря на их нововведения, все же работали по принципам классического пейзажа Китая эпохи Сун, к тому же их работы были достоянием лишь узкого круга эстетов и любителей старины.

И лишь в новом демократическом искусстве, а именно в гравюре укиё-э, происходит дальнейшее и подлинно художественное развитие новых путей передачи пространства в пейзаже.

Начиная с 1797 года, Хокусай изучает европейскую живопись, он пишет маслом и создает офорты, обучаясь у Сиба Кокана (1738-1818). Известно, что Хокусай не просто увлекался «перспективными картинами» (некоторые укиэ Хокусая сохранились до наших дней), но и составил целый курс инструкций по европейской живописи и гравированию под руководством Сиба Кокана. В своей деятельности в области перспективных картин Хокусай идет дальше Тоёха-ру и его последователей. В 1790-е годы он создает ксилографии, обладающие новыми качествами. В этих работах, помимо топографически точного изображения местности, передается и жизнь природы и человека. Таким образом, его гравюры не ограничены фиксацией природного сюжета, но отражают философскую точку зрения художника на внутренние взаимоотношения человека и природы, на место человека в природе.

В период Сори он много и плодотворно работает в жанре суримоно. Суримоно - это один из видов цветной гравюры. Буквально это слово значит «нечто напечатанное». Суримоно предназначались для поздравлений с праздниками, чаше всего с Новым Годом. Рождение ребенка, свадьба, смена имени тоже могли быть поводом для создания суримоно. Назначение суримоно и определило некоторые особенности этих гравюр; они были очень нарядны; изображения на них часто представляли собой традиционные благопожелательные символы (баклажан, хурма). Иногда с помощью суримоно адресату напоминали о каком-либо совместно пережитом событии - этим объясняется бесконечное разнообразие сюжетов. Небольшие по размеру (около 20x18 см), гравюры печатались на бумаге высшего качества, для украшения часто применяли тиснение, металлизированные краски: золотую, серебряную, бронзовую; присыпку перламутровым порошком (мика), раскат (переход из одного тона в другой) и многие другие приемы. Обычай посылать такие поздравления вошел в моду в 1765 году, то есть в год возникновения цветной гравюры. Наиболее ранние суримоно принадлежат Судзуки Харунобу. Суримоно были меньшего размера, чем стандартные гравюры, почти квадратного формата и печатались на самой дорогой и высококачественной бумаге. Такие гравюры обычно издавались малыми тиражами для узкого круга ценителей и уже в те времена были предметами коллекционирования.

Кацусика Хокусай. Гора Фудзи под мостом. 1800-1805. Серия пейзажей в западном стиле. Мэганэ-э

Кацусика Хокусай. Таканава. Серия «8 видов Эдо». 1802

В этот период своего творчества Хокусай много экспериментирует в поисках изображения различных пейзажных видов и точек зрения на них. С другой стороны, он демонстрирует свое знание линейной перспективы и, по всей видимости, ишет пути ее наиболее эффектного применения. Много ранее, еше тогда, когда Хокусай подписывал свои работы как Сюнро или Каиу Сюнро, он уже исполнял гравюры в западном сти ле с применением линейной перспективы и также создавал их в виде суримоно. Известно, что знаменитый издатель Нисимурая Ёхати обратился к молодому тогда Хокусаю, как к продолжателю известного мастера перспективы Утагава Тоёха-ру. Предложение работать в издательстве Нисимурая было делом значительным и престижным для Хокусая, тем более что до этого времени он рисовал только иллюстрации для романов и недорогих альбомов. Издатель предполагал, что Хокусай продолжит традиции Тоёхару, который к этому времени уже овладел в совершенстве линейной перспективой, что собственно и произошло. В течение всей жизни Хокусаем было выполнено огромное количес тво суримоно, и до настоящего времени он считается непревзойденным мастером этого вида гравюры.

В 1799 году Хокусай передает имя Сори своему ученику и начинает подписываться именем Хокусай. Наступает период зрелого самостоятельного творчества. Однако это не значит, что отныне он всегда будет ставить только эту подпись под своими работами. Уже в 1801 году наряду с основным именем он подписывался и как Синсай, Тайто, Райто и др. В том же 1801 году он впервые поставил подпись «Гакёродзин», что означает «старей-одержимый рисунком». С 1825 и почти до кониа жизни он подписывался только им. Среди всех имен имя Хокусай считается основным - им он пользовался большую часть своей жизни. Период, когда художник подписывался этим именем, считается периодом зрелости и связывается с созданием лучших его работ.

Хокусай много и напряженно работает над пейзажем. Он высказывает новые эстетические принципы, открывает красоту обыденного. В его творчестве сказываются черты простонародного юмора, порой сарказма. Он первым среди графиков смотрит на окружающий мир как бы со стороны. И, естественно, перед ним встают новые, незнакомые предшественникам сюжеты и темы. Жизнь природы, ее смысл и красота его пейзажей становятся понятными благодаря присутствию в них людей, занятых своими обычными повседневными делами. Он стремится к многостороннему охвату жизненных явлений, к постижению их внутренней взаимосвязи, к воссозданию наиболее широкой картины мира. В путешествиях по стране Хокусай делает множество натурных зарисовок. Широта видения Хокусая, его философское осмысление человеческой деятельности и, наконец, появившаяся в его произведениях тема человека выходят за рамки традиционных художественных задач укиё-э.

Хокусай рассматривает повседневную жизнь человека в обшей картине мироздания. Естественный уклад жизни, разнообразные события, воспринимаемые художником, развертываются им в многоплановых композициях, представляющих сложное единство жанровых и пейзажных мотивов. Работы Хокусая проникнуты пафосом величия и красоты мира, а также осознанием того, что вносит человек в этот мир. Есть в его работах и драматическое соотношение напряженной, а иногда суетливой деятельности людей и величия природы.

Его листы принципиально отличаются от произведений мастеров пейзажа прошлого, где человек почти отсутствовал. Хокусай пытается по-новому показать извечно существующую связь между человеком и природой.Ранние топографические листы являются началом нового понятия пейзажа в творчестве Хокусая. Это «Иллюстрированная книга обоих берегов реки Сумидага-ва» («Эхон Сумидагава рёган итиран») 1803 года, а также «Иллюстрированная книга Кёка Гора на горе» («Эхон Кёку яма мата яма») в трех томах, 1804 года. В них он пытается создать нечто совершенно новое. Альбом, переплетенный в трех томах, в традиционной манере показывает одну длинную панораму обоих берегов реки Сумидагава, начиная от Таканава и включая Ёсивара.

В 1814 году Хокусай выпускает свою первую книгу, задуманную им как пособие для художников - «Манга». Однако, в «Манга» художник вышел за рамки скромной и весьма ограниченной задачи - создать пособие по рисованию; в «Манга» нашли отражение важнейшие идейные и художественные взгляды автора. Именно здесь с наибольшей силой выявились реалистические тенденции искусства Хокусая. В каждой из гравюр он стремился к раскрытию основных и определяющих черт, явлений, к проникновению в их сущность, к глубоким обобщениям. Он освободил искусство от отвлеченных классических догм, от засилья китайских сюжетов и образов; ввел в искусство наряду с фольклорными японскими образами и современную ему жизнь. Он развил многие жанры в гравюре, в частности создал жанр конкретного пейзажа родной страны. В «Манга» сказывается не только широкий круг наблюдений художника, но и его блестяший талант рисовальщика. Пространство в его гравюрах, его построение, организаиия, раскрываются в глубокой связи как с традицией, так и с новыми достижениями художественного творчества. Сборники «Манга» создавались на протяжении многих лет и явились отражением различных этапов творчества художника. 7-10-й тома «Манга» увидели свет в 1816-1819 годах. В них также отразились новые интересы и эксперименты в области изображения пространства.

В 1820-е годы Хокусай создал свои наиболее знаменитые пейзажные серии, в первую очередь «36 видов горы Фудзи» (1828). В действительности в серии содержится 46, а не 36 гравюр, как указано в названии. Десять листов были включены художником после ее выхода в свет. Считается, что в их число входят гравюры, где изображается «Ура-Фудзи», то есть Фудзи видимая с тыльной стороны. Отличительными признаками этих гравюр является усиление черного тона, вместо синего индиго. Подпись художника исполнена на них черной тушью.

Листы этой серии являются настоящим шедевром Хокусая. В ней наиболее полно раскрылось своеобразие его творчества. Хокусай мастерски использует достижения европейской перспективы и познанные им законы оптического видения в сочетании с принципами дальневосточного пейзажа. Сочетание совершенно противоположных художественных систем, их творческое переосмысление вылились в самостоятельный стиль. Серия задумана как программное, эпическое произведение, в котором все листы объединены единой темой. Большее количество листов этой серии представляют собой различные жанровые сиены, разворачивающиеся на фоне пейзажа с горой Фудзи на заднем плане. Листы серии представляют собой многообразную картину природы Японии. Мотив Фудзи, присутствующий в каждом листе, выступает как символ вечности и красоты природы, и на фоне этого величия природы Хокусай изображает вечно суетящихся, в несколько преувеличенно характерных позах людей различных профессий - пильщиков, бочаров, рыбаков. Они даны в выразительных, динамичных позах, на грани гротеска. Однако в их фигурах нет и тени иронии. Скорее это попытка сопоставления вечности мироздания и бренности человеческой жизни. Листы разнообразны по композиционным решениям. Очертания Фудзи в них то ясно выступают, занимая большую часть композиции, то она оказывается вписанной в круг бадьи, над которой трудится бочар, как в листе «Равнина Фудзимига-хара в провинции Овари», то «втиснутой» в треугольник бревенчатой подпоры, на которой держится огромный брус, как в листе «В горах Тотоми». Но постепенно мотив Фудзи вырастает в самостоятельную тему, как в листе «Река Тама в Бусю». В этой серии мастер применяет художественные приемы, связанные с национальной пейзажной традицией: сопоставление форм, композиционный, цветовой повтор, и приемы построения пространства в соответствии с правилами линейной перспективы, как в листе «Остров иукудадзи-ма в Буё».

Кацусика Хокусай. Белая Фудзи. Вариант гравюры «Победный ветер. Ясный день» или «Красная Фудзи» из серии «36 видов Фудзи»

Итак, с точки зрения организации пространства Хо-кусаю удалось органически соединить в своих листах западные идеи и техники с японской традицией. Он органично применил приемы западного искусства, не меняя, а только обогашая собственную художественную традицию. И вскоре эти приемы стали важным компонентом новой концепции пространства в гравюрах Хокусая. Безусловно, пейзаж укиё-э нашел свое окончательное воплощение в творчестве Кацусика Хокусая.

-

-

18.02.2010 в 20:15Эдо Нихон - баси

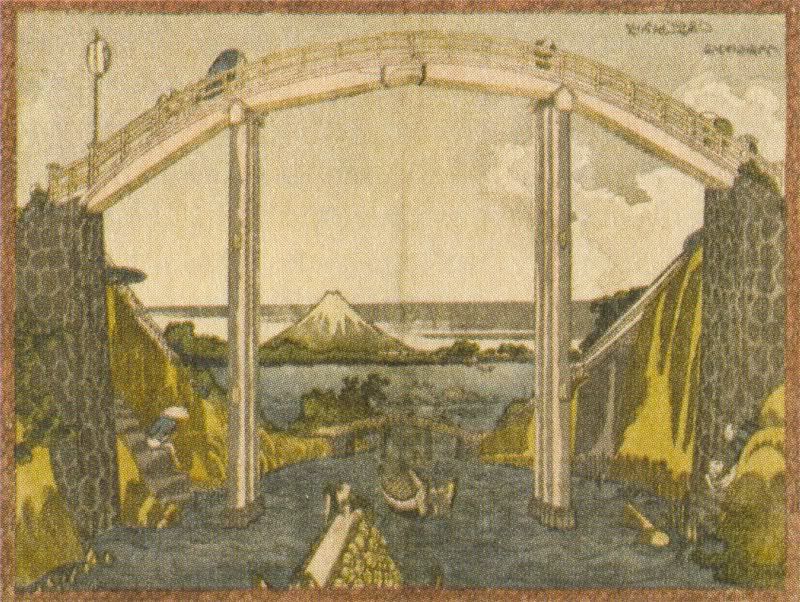

Мост Нихонбаси широко известен по всей Японии как отправной пункт или точка отсчета расстояния в стране, а также как центр города Эдо. В «Собрании изображений достопримечательностей Эдо» имеется запись, которая точно передает атмосферу, царящую в Эдо: «Толчея на мосту и пол ним. Непонятно, кто знатный, кто беден, а просто бесконечный поток людей. Под мостом проплывают рыбацкие лодки, на которых что-то перевозят... Шум и грохот не смолкают до самых сумерек».

Хокусай концентрирует внимание на центральной части моста, обращенной прямо к зрителю, срезая изображение переднего плана кромкой листа. Гравюра является классическим образцом, свидетельствующим о том, что Хокусай знал и широко использовал европейский прием линейной перспективы. С переднего плана, вдоль берега реки справа и слева уходят ряды складских строений, постепенно уменьшаясь по мере удаления. На дальнем плане, за мостом виден замок Сэндзирода, который возвышается над другим мостом Ицукокубаси, видимым в центре композиции у самой точки схода. В левой верхней части, почти на горизонте виднеется конус Фудзи с белоснежной вершиной. Перед мостом на правом берегу раньше был рыбный рынок, но на этой гравюре он не изображен. Точка зрения Хокусая находится как бы над мостом. Следует отметить, что в наряду с заимствованными европейскими он использует и национальные живописные приемы. Например, на горизонте справа Хокусай изобразил белые, вытянутые облака, закрывающие часть пространства, прием, взятый из школы Ямато-Тоса.

-

-

18.02.2010 в 20:15Сумидагава Сэкия но сато

Сэкияносато - это обшее название местности у реки Сумидагава на территории от острова Тэрадзи-ма до местности Сэндзюкавара. В настоящее время это место находится где-то между станциями Кэйсэйсэн Сэкия и Кётакэсэн Усида. На этой гравюре изображены три всадника, двигающиеся по плотине, которая простирается в Танака. Вдалеке в дымке тумана, который стелется в Тацура, виднеется красная от утреннего зарева Фудзи. Вероятно, это утренние посыльные. Лошадь и человек изображены почти единым силуэтом. Таким образом, достигается ощущение быстрого, напряженного движения. Величественный вид Фудзи сопоставляется с динамичным передним планом - этот прием Хокусай активно использует в данной серии.

Во второй серии картин, «100 видов Фудзи», Хокусай также изображает всадников, но на листе появляется надпись «галоп». На этой гравюре значится еще одно название - «Фудзи на рассвете», оно помещается справа.

-

-

18.02.2010 в 20:17Нобото - ура

Среди гравюр Хокусая с применением европейских методов известен лист с надписью японской азбукой хирагана, которая гласит: «вид на берег Нобото...», где он изображает берег находящегося вдалеке залива Нобото, с двумя парами синтоистских ворот Тории, как и в данной гравюре.

Святилище Нобото, в котором молятся за благополучие моря. Оно обожествляется жителями этого района, которые существуют рыболовством. На этой гравюре синтоистские ворота Тории расположены как-то неестественно близко друг от друга. Хокусай между столбами ворот Тории показывает Фудзи. На другой известной гравюре «Вид Нобото» из серии «Сто видов моря» тоже изображены люди на берегу Тоаса, которые собирают раковины.

Изображение реального пейзажа и отображение обычаев этой местности, пожалуй, не являются основным замыслом этой картины. Центром композиции, ее смысловым ключом, неизменно остается Фудзи Что касается пейзажа, то его элементы объединены принципом единства и все они обращены к Фудзи.

-

-

18.02.2010 в 20:18Сосю Хаконэ но косуи

Хокусай рисует вершину горы Фудзи в отдалении, за озером Асиноко в Хаконе. Она скромно белеет среди других гор. Многие предметы второго плана теряются и пропадают в тумане. Художник пытался отразить личные чувства, некий момент сопереживания природе. Единство и гармония пронизывают этот пейзаж. Этому впечатлению способствует также общий декоративный строй гравюры, порожденный ощущением единства мира и стремлением художника к колористическому сопоставлению планов. Именно декоративность сглаживает эмоциональное напряжение, заставляет нас любоваться ритмическим пересчетом кустов криптомерии, совершенством силуэта Фудзи, стройностью и логической завершенностью всей структуры листа.

Хокусай подчиняет главной цветовой ноте весь строй произведения, подчеркивая самостоятельную значимость, таящуюся в каждом явлении природы. Он передает глубину пространства, уходящего вдаль по диагонали, за пределы изобразительной плоскости, а также искусно использует давний принцип цветовой перспективы, работая тоном и сопоставляя более густо окрашенные плоскости. Характерные для старых мастеров приемы построения пространства, которые выражаются в линиях туманов на переднем и втором планах листа, он совмещает с европейской линейной перспективой. А привычную для дальневосточной живописи высокую точку зрения сочетает с естественной.

-

-

18.02.2010 в 20:18Косю Мисака суимэн

Если по дороге Коею отправиться из Кофу в Эдо, то первой станцией будет Исава. Если отправиться на юго-восток по горной дороге, которая отделяется от Исава, и выйти на гору Мисака, то внизу будет простираться одно из пяти озер Фудзи - Кавагутико, в котором можно почти вплотную увидеть облик прекрасной и благородной Фудзи. Для путешественников, которые идут пешком, пожалуй, нет ничего приятнее, чем отдых на горном перевале, где усиливается иллюзия панорамного видения гор. Нет художника, который, сталкиваясь с обратной стороной удивительного вида Фудзи, отражающегося в озере, так отобразил бы прекрасный пейзаж, как это сделал Хокусай. Однако, что касается связи между действительным изображением Фудзи и ложным, которое отражается на поверхности озера, то Хокусаю, однозначно, не достает чувства реальности, хотя, возможно, он сознательно отказывается от него. Дело в том, что если мысленно провести ось между правым и левым берегами озера, то очертания формы и поверхности горы окажутся смещенными. В данной гравюре Хокусая больше всего привлекали причудливые формы и образы.

-

-

18.02.2010 в 20:21Токайдо Ходогая

Если ехать из Эдо на запад и продвигаться через Ходогая, то вскоре можно оказаться около обрывистого склона, так называемого Гонтадзака. Это место находится на границе между Мусаси и Сагами. Отсюда начинается так называемый спуск Сананодзака. По обеим сторонам этой дороги выстроились в ряд старые сосны. Если основываться на записи, имеющейся в «Собрании изображений достопримечательностей Эдо» (раздел 2), то, будучи на вершине, можно увидеть горную цепь Суйтайкомая. Думается, что эта гравюра написана с самой высокой точки. Этот лист является одним из значительных листов серии. Путники, мерно идущие по дороге, изображены на переднем плане, параллельно плоскости листа. Пространство организуется тремя планами. На переднем - мы видим процессию самураев, движущуюся параллельно горизонтальному краю гравюры. На дальнем - изображен пейзаж, и еще дальше - величественная и спокойная Фудзи на фоне светлого неба. Достаточно простыми средствами автор добивается динамичности и разноплановости композиции.

В этой гравюре художник передает бесконечный простор и красоту природы. Он не стремится, как мастера классической живописи, подчинить изобразительный строй философской концепции, но ограничивается воссозданием одной, определенной сюжетной сиены. В пейзаже сочетаются различные приемы передачи пространства. В этом прослеживается схожесть с экспериментами в области передачи пространства Сиба Кокана, Аодо Дэндзэна и других мастеров рангакуся, увлекающихся западными приемами и техниками. Зрителю предлагается охватить взглядом огромное пространство. Обширность замысла заставила Хокусая использовать композицию, позволяющую, как в живописи на горизонтальных свитках, показать развитие пространства в глубину. Дорога, уходящая вдаль вдоль берега залива, теряется в правой части композиции. Декоративность определяется ритмом крон деревьев, возвышающихся вдоль дороги. Уентральная часть гравюры показывает панораму берегов бухты и горы Фудзи в центре. Этот лист, почти документально точный, построен по законам линейной перспективы, которая проявляется в постепенном уменьшении изображаемого пространства от переднего плана к дальнему.

-

-

18.02.2010 в 20:22Хондзё Татэкава

Татэкава - это река, расположенная параллельно Онагигава, через которую переброшен мост Маннэнбаси на севере. По обоим берегам реки, в районе устья, обращенного к реке Сумидагава, находились магазины лесоматериалов, подобные тому, что изобразил Хокусай на этой гравюре. Здесь на северном берегу города Аиоитё, Фудзи особенно привлекательна своим спокойным величием.

Одна из существенных особенностей пейзажей Хокусая в настоящей серии заключается в том, что природу художник не показывает изолированной, отдаленной от человека. Она всегда связана с ним, с его деятельностью.

Стремление сравнить, противопоставить различные формы, повторить и усилить их звучание характерно для многих работ Хокусая. Замечательна в этом смысле гравюра «Река Татэкава в Хондзё». Лист интересен своим композиционным решением, совмещением разных точек зрения.

В центре композиции расположился рабочий-пильщик, который орудует огромной пилой. Штабеля уложенных дров высятся у левого края листа. Рядом фигуры двух рабочих, которые сбрасывают брусья с большой высоты. Справа между высокими сваями просматривается Фудзи. Линии, которыми изображены разные породы дерева, переданы с характерной для Хокусая дотошностью. Привлекает внимание высокая стена связанных досок и брусьев справа с надписями на них. Они стоят прислоненными к деревянному каркасу с вывеской «Хранилища Нисимура». Весь передний план заполнен параллельными и пересекающимися линиями реек, бревен, стволов. Многократное графическое повторение линий подчеркнуто цветом, это тонкое сочетание охристого, желтого, терракотового, темно-зеленого.

Левее Фудзи, за рекой расположилось селение с синими крышами домов и зелеными купами деревьев. Хокусай создает типичную картину жизни горожан. Лист интересен своим композиционным решением, совмещением разных точек зрения. Весь передний план изображен как бы сверху, ведь мы видим самый верх высоких штабелей дров. В тоже время горизонт, где высится Фудзи и крыши домов, дан с другой точки зрения, передающей удаленность пространства второго плана. Природа неотделима от городского пейзажа. Над всем царит величавая и спокойная Фудзи.

-

-

18.02.2010 в 20:22Сэндзю кагаи

Эта гравюра также является одной из тех десяти, которые были включены в так называемую серию «Обратная сторона Фудзи». Она изображает Сэндзю, но это «Сэндзю провинции Мусаси», облик которой передан довольно необычно. Название местности Сэндзю восходит к тем временам, когда в этом месте родилась любимая наложница сегуна Асикага Ёсимасу, Сэндзю. Возможно также и то, что это название происходит от Сэндзю Каннон (сторукой богини милосердия Каннон). По преданию, во втором году периода Каряку (1327 год) Араи Масаиугу на берегах реки Аракава нашел статую Сэндзю Каннон. Местность Сэндзю находится у северо-восточных ворот Эдо в двух ри (7 км 854 м, 1 ри равен 3927 м) от моста Нихонбаси. Через нее проходят такие важные пункты, как тракт Окусю и тракт Рикудзэнхама.

На данной гравюре изображена большая процессия даймё, шествующая по дороге вдоль рисовых полей. Эти передвижения даймё были обусловлены системой заложничества - санкинкодай, которая заключалась в том, что даймё должны были проводить около полугода в Эдо, а оставшуюся часть гола в своих собственных провинциях, оставляя в Эдо членов своих семей в качестве заложников.

Перед домиком для отдыха висит табличка с надписью - «непрерывный поток посетителей». Над крышей жилого дома слева торчат наконечники копий, украшенные перьями. На некотором расстоянии, на среднем плане гравюры можно видеть двух отдыхающих женщины, они расположились прямо на земле. Создается впечатление, что они просто отделились от процессии. Далее, за оградой виден квартал увеселительных заведений. Строительство этих заведений было официально разрешено властями. Над зеленым холмом, как бы обернувшись спиной к синему небу, виднеется белоснежная вершина Фудзи.

Многие художники, рисуя Сэндзю, изображали также и мост Аайхаси. Так, на гравюре «Вид моста Аайхаси в Сэндзю, провинции Мусаси», принадлежащей ученику Хокусая, Хокудзю, можно видеть этот мост. У Хиросигэ в серии «100 достопримечательностей Эдо» также есть гравюра изображающая «Мост Аайхаси в Сэндзю». Сам Хокусай в серии «36 видов Фудзи» дважды обращался к этому мотиву.

-

-

18.02.2010 в 20:22Токайдо Синагава

С горы Готэнъяма у реки Синагава, которая знаменита цветущей сакурой, над морем, среди розовых ветвей сакуры, виднеется Фудзи. Горожане, которые расположились под цветущими деревьями, наслаждаются разгаром весны. Подобная манера исполнения, отличающаяся чистыми, светлыми тонами, пожалуй, встречается только в этой гравюре. Хотя во всей серии «36 видов Фудзи» изображения прорисованы синими контурными линиями, в 10 добавленных листах серии, с изображением обратной стороны Фудзи, контурные линии черные. Изменение цвета линий значительно меняет гармонию цветовых соотношений, усиливает цветовую гамму, создавая яркое сочетание цветов. На этой гравюре розовые цветы сакуры отражаются в воде и красиво смотрятся на фоне синего неба. Таким образом, рождаются прекрасные яркие тона, характерные для самого разгара весны.

-

-

18.02.2010 в 20:23Сосю Накахара

По белому небу плывут синие облака, темно-синяя Фудзи с белоснежной вершиной возвышается в центре. Она как бы остановилась на ночлег среди этих облаков. Холм, в котором прячется подножие горы Фудзи, пока еше зеленый, но поля, на среднем плане, уже по-осеннему желтые. От деревни через маленькую речку переброшен дощатый мост. Его переходит женщина-крестьянка. На голове она несет корзину с обедом «бэнто», а в правой руке держит мотыгу, на которой балансирует подвешенный за ручку чайник. На спине у нее младенец. Позади этой женщины изображены паломники. Мужчина под мостом слева ловит рыбу. На другом берегу, справа от моста, торговец несет коробки, закрепленные с двух сторон шеста. Немного правее изображен буддистский монах с посохом «сякудзё», он повернулся лицом к воде. Другой монах несет котомку, на которой ясно читается торговая марка издательства Эйдзидо Нисимура Ёхати, поверх котомки прикреплен сложенный зонтик. Он повернулся лицом к Фудзи и любуется ею. В правом углу листа, перед рекой мы видим крышу дома, крытую соломой. Вдоль реки висят трещетки, отпугивающие птиц, у самого моста возвышается надгробный камень.

Накахара - это маленькая деревушка, находящаяся на расстоянии около двух километров от станции Хираиука на севере дороги Токайдо. Позже она стала частью деревни Оно, а в настоящее время включена в состав города Хираиука. Известно, что в 18 году периода Тэнсё (1590 год) она была включена в район Канто. В 6 году периода Кэйтё (1601 год) главой правления Накахара был назначен Найто Киёнари. Находясь на службе у сегуна Токугава Иэясу, в провинции Сагами, в подаренной ему Накахара он соорудил поместье, которым пользовался во время соколиной охоты. Впоследствии, когда Хокусай создавал эту гравюру, от поместья не осталось и следа.

-

-

18.02.2010 в 20:23Косю Исава но Атацуки

Станция Исава, изображенная на этой гравюре, уже упоминалась в комментариях к листу «Гора Мисака над поверхностью воды в Коею». Здесь также изображается станция Исава провинции Коею, на дороге Токайдо. Это следующая станция сразу после Кофу. Необходимо уточнить, что Исава располагалась на пересечении тракта Коею и переезда Мисима. Это довольно бойкое место и привлекло внимание Хокусая.

Он изображает дорогу, проходящую между двумя линиями домов, по ней движутся люди, лошади. Пейзаж передан в глубокой, насыщенной цветовой гамме, близкой к реальности. На заднем плане виднеется река Фуэфукигава. Над утренним туманом, среди белых облаков, темнеет обратная сторона еще не освещенной первыми лучами солнца Фудзи. В десяти гравюрах добавочной серии, так называемой серии «Обратная сторона Фудзи», проявились поиски художника в отношении композиции, колорита, наблюдения натуры. Это прекрасная гравюра, которая очень живо передает впечатление от реального пейзажа этой местности. В ней присутствуют переклички с традиционной японской живописью. Хокусай проникновенно передает утренний пейзаж и прекрасное чувство возрождения жизни, которое испытывает путешественник, остановившийся передохнуть.

-

-

18.02.2010 в 20:24Минобу - гава ура Фудзи

Вдоль быстрого течения реки Фудзигава, вода в которой прибывает оттого, что в нее впадает река Асагава, протянулась горная дорога Минобу, ведущая к буддистскому храму Минобусан Куондзи. Впечатляет манера изображения бурной реки Фудзигава, которая стремительно течет с гор. Оттенки синего цвета точечно, подобно брызгам, разбрасываются по бурлящим потокам. Пологий склон горы справа, путники, бредущие по нему, деревья как бы уравновешивают, «успокаивают» то динамичное действие, которое разворачивается на дальнем плане, слева, за горным потоком. Высокие скалы, «расступающиеся» перед Фудзи, клубы белых облаков у их подножия создают ощущение тревоги. Ритмическая связь идущих по дороге людей, лошадей на переднем плане и скал на втором плане достигается путем единого цветового решения. Эта гравюра считается одним из шедевров в жанре пейзажа укиё-э. Мы видим, что Хокусай к этому времени уже усвоил достижения предшественников, работавших в области пейзажа, он прекрасно овладел различными способами передачи пространства.

-

-

18.02.2010 в 20:24Сунсю Оно – синдэн

Оносиндэн - это название местности, которая расположена между станциями тракта Токайдо - Хара и Ёсихара. Она находится у подножия Фудзи. Здесь мало гор, которые закрывали бы вид на Фудзи. На гравюре представлен великолепный вид Фудзи, устремленной ввысь. Ее подножие скрыто полосой холодного белого тумана. Над обширными просторами среднего плана Хокусай изображает стаю белоснежных цапель. Вдалеке, у вершины горы видны горизонтальные линии розоватых облаков. На переднем плане разворачивается фризообразное движение крестьян, возвращаюшихся с работы. К спинам мощных быков привязана тяжелая поклажа - снопы тростника. Грубоватые и энергичные движения погонщиков, сидящих на спинах животных, подчеркивают колорит этой местности. Спокойный, величественный пейзаж дальнего плана с горой Фудзи удивительно тонко гармонирует с динамичным движением, совершающимся на переднем плане.

-

-

18.02.2010 в 20:25Сунсю Катакура тяэн

Дорога Цуруга знаменита плантациями чая. В период Эдо такие крупные чайные плантации, пожалуй, не были редкостью. В настоящее время точное местонахождение плантаций Катакура провинции Цуруга доподлинно неизвестно. Но, безусловно, Хокусай бывал в этих местах и для создания этого листа использовал реальный набросок, исполненный им во время пребывания в Катакура. На берегу извилистой речки женщины в соломенных шляпах, усевшись на скамеечки, рвут чай, мужчины, наполнив корзины листьями, носят их к месту обработки. Хокусай изображает людей за работой на чайной плантации. На этом листе Фудзи не выглядит как некое противопоставление обыденной жизни, она просто занимает свое место, тонко гармонируя с окружающей обстановкой. Изображение неба также не контрастирует, а дополняет обыденный пейзаж. Необходимо заметить, что на всех десяти гравюрах, добавленных к серии «36 видов Фудзи», включая эту, подпись художника: «работа кисти Кацусика Хокусая» присутствует на небольшом продолговатом картуше справа. Исключение составляет лишь последняя гравюра из видов обратной стороны Фудзи, это «Восхождение на гору» лист 46 (последний лист серии).

-

-

18.02.2010 в 20:25Токайдо Каная но Фудзи

Каная - это 24-я станция от столицы Эдо. Для того чтобы попасть сюда, нужно было переправиться через опасную реку Оигава, имеющую большую скорость течения. На реке Оигава нет ни моста, ни парома, поэтому специально нанимали носильщиков, которые осуществляли переправу на себе. Их работа не прекращалась, даже если шёл дождь. Две станции, Симада и Каная, были широко известны благодаря этой реке.

На гравюре изображены носильщики. Вода в реке поднялась и доходит им до самых плеч. Подобный вид переправы считался самым дорогим. Пожалуй, это единственное изображение реки Оигава столь полноводной. Река кружится в водовороте переплетающихся волн. Череда круглых соломенных шляп путешественников, пересчет обнаженных тел носильщиков, переправляющих корзины и тюки, а также декоративная трактовка волн создают ощущение быстроты течения. На противоположном берегу, через плотину, у станции Симада, вдалеке виднеется Фудзи. Она тщательно прорисована и спокойно возвышается на фоне бурлящих вод переднего плана.

-

-

18.02.2010 в 20:26Сёдзин тодзан

Это не только последняя из десяти добавленных Хокусаем к «36 видам Фудзи» гравюр с видами «Обратной стороны Фудзи», но и эпилог всей серии. Ранее мы любовались Фудзи издалека, вблизи, сбоку, с обратной стороны, а теперь, как бы опираясь на палку путника «ронгодзуэ», мы вновь видим самую высокую гору Японии, поднявшись на которую полагается пропеть «Роккон Сёдзё» - буддийскую сутру очищения. Дойдя до этой гравюры, подобно путникам, добравшимся до вершины Фудзи, мы как бы «прорисовываем глаза дракона», согласно буддийскому обряду, называемому «гариётэнсэй», который символизирует успешное завершение работы. Однако паломники, которые совершили обряд «охатимаири», то есть обход кратера Фудзиямы по его краю, сидят в пешере скорчившись и прижавшись друг к другу. Позы и лииа людей почему-то не выражают радости и просветления оттого, что исполнилось их заветное желание - подняться на вершину Фудзи. Возможно и Хокусай, завершив эту серию, не был удовлетворен работой. Сразу же после этой серии он приступил к созданию нового альбома «100 видов Фудзи». Речь о котором пойдет далее.

-

-

18.02.2010 в 20:27Три известных альбома «100 видов Фудзи» были изданы в 1834-1835 годах и явились по замыслу непосредственным продолжением серии «36 видов Фудзи». В предисловии к первому тому альбома «100 видов Фудзи» писатель Рютэй Танэхико написал: «В этом альбоме запечатлен дух старца (Хокусая). Гора Фудзи - единственная и самая высокая, так и произведения старца единственны и выше полутора тысяч дзё».

В основе обеих серий лежат впечатления путешествия по стране, их объединяют некоторые общие первоначальные композиции, но в «100 видах Фудзи» открывается иная грань в постижении природы, основанная не на философском осмыслении действительности, а на свободе художественного впечатления. Обе серии близки по сюжетам, но тем яснее подчеркивается их глубокое внутреннее отличие, которое проявляется в ином художественном методе, требующем для своего воплощения совсем других средств и приемов. В отличие от «36 видов Фудзи», где Хокусай использует яркие, насыщенные тона, «100 видов Фудзи» - монохромен, напечатан лишь в две краски: черную и серую. В оттенках серого рождаются необозримые дали. Точное соотношение белого и серого создает впечатление прозрачности и глубины. Пейзажи серии имеют нечто общее с классической монохромной живописью.

На смену эпическому величию, торжественности природы приходит эмоциональность и лиричность. Теперь художник не просто наблюдает природу со стороны, а является соучастником ее событийной сущности, ведь в каждом листе присутствует сюжет, событие, действие. Мы видим Фудзи то на переднем плане, то парящей в небе, то закрывающей линию горизонта.

В «100 видах Фудзи» наиболее ярко проявилась удивительная способность Хокусая видеть явления с неожиданной, необычной точки зрения. Изображая лишь деталь, лишь часть целого, он как бы намекает на присутствие Фудзи, показывая не саму гору, а ее отражение в водной глади озера или в чаше с вином в руках путника, или на раздвижных перегородках комнаты. Снежная горка, выстроенная детьми, вызывает представление о большой Фудзи. Это не просто чисто композиционные приемы, а свидетельство нового взгляда на мир, не связанного вековыми условностями. Он создает новую художественную систему, тем самым, возвышая роль пейзажа в гравюре укиё-э.

-

-

18.02.2010 в 20:532. И затем Фудзи появилась. Рождение горы Фудзи в 5-ом году эры Корэй

-

-

18.02.2010 в 20:544. Гора Фудзи в прекрасную погоду. Фудзи под открытым небом

-

-

18.02.2010 в 20:556. Паломники на пути к Фудзи. Исследуя впервые гору

-

-

18.02.2010 в 20:568. Любующиеся видом Фудзи. Рождение Хоэйдзан. Часть 2

-

-

18.02.2010 в 20:5610. Фудзи, видимая между двумя горами. Фудзи в горах

-

-

18.02.2010 в 20:5612. Содэгаура, местность недалеко от Фудзи

-

-

18.02.2010 в 20:5814. Вид горы Фудзи. Гора над горой

-

-

18.02.2010 в 20:5916. Вид Фудзи из пещеры

-

-

18.02.2010 в 20:5918. Сосны на горе Мацуяма

-

-

18.02.2010 в 21:0020. Фудзи отражается в водной поверхности. Полет диких гусей

-

-

18.02.2010 в 21:0022. Гора Фудзи в зимний шторм

-

-

18.02.2010 в 21:0124. Гора Фудзи в день Нового года

-

-

18.02.2010 в 21:0126. Обратная сторона горы Фудзи. Сушка листьев табака. Гора Фудзи с обратной стороны